📄 Télécharger l'article complet

Accédez à la version PDF complète de cet article avec analyses détaillées et références bibliographiques.

📥 Télécharger le PDF

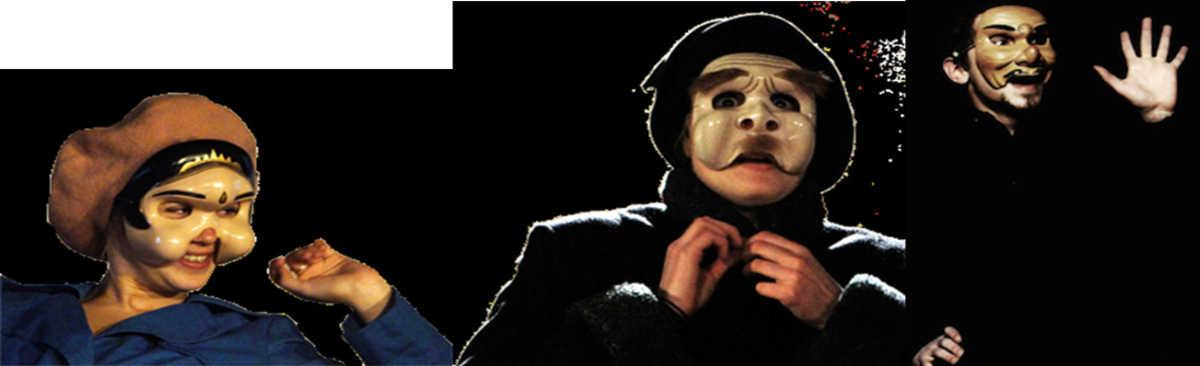

Vous voulez voir la puissance du masque?

Regarder cette splendide video sur le travail Jacques Lecoq

A partir de 16mn 35 - séquences de travail masqué

Vous avez droit de regarder l'ensemble - autes séquences masquées

Le coaching est une invitation à un voyage qui interroge votre propre monde en même temps qu'il le transforme.

Mais le chemin se fait en marchant comme l'écrivait le poète Machado et le chemin est semé d'embûches : se mettre à l'épreuve, accepter de faire l'expérience pour créer les conditions de la rencontre transformatrice : l'éclaircie qu'on ne voyait pas.

Il n'y a pas de cartes pour ce chemin mais des conditions que j'expose dans cet entretien.

Nous vous accompagnons dans cette aventure, dont vous êtes le héros, pour faire de chaque embûche une expérience positive qui vous ouvre des possibilités inattendues.

Aidez-nous pour assurer une fin de vie digne pour nos vieux chevaux

Mis à jour le 10/12/2025